28 maio Confissões de um paracientista

“Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. À parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo”. Álvaro de Campos, mais conhecido como Fernando Pessoa.

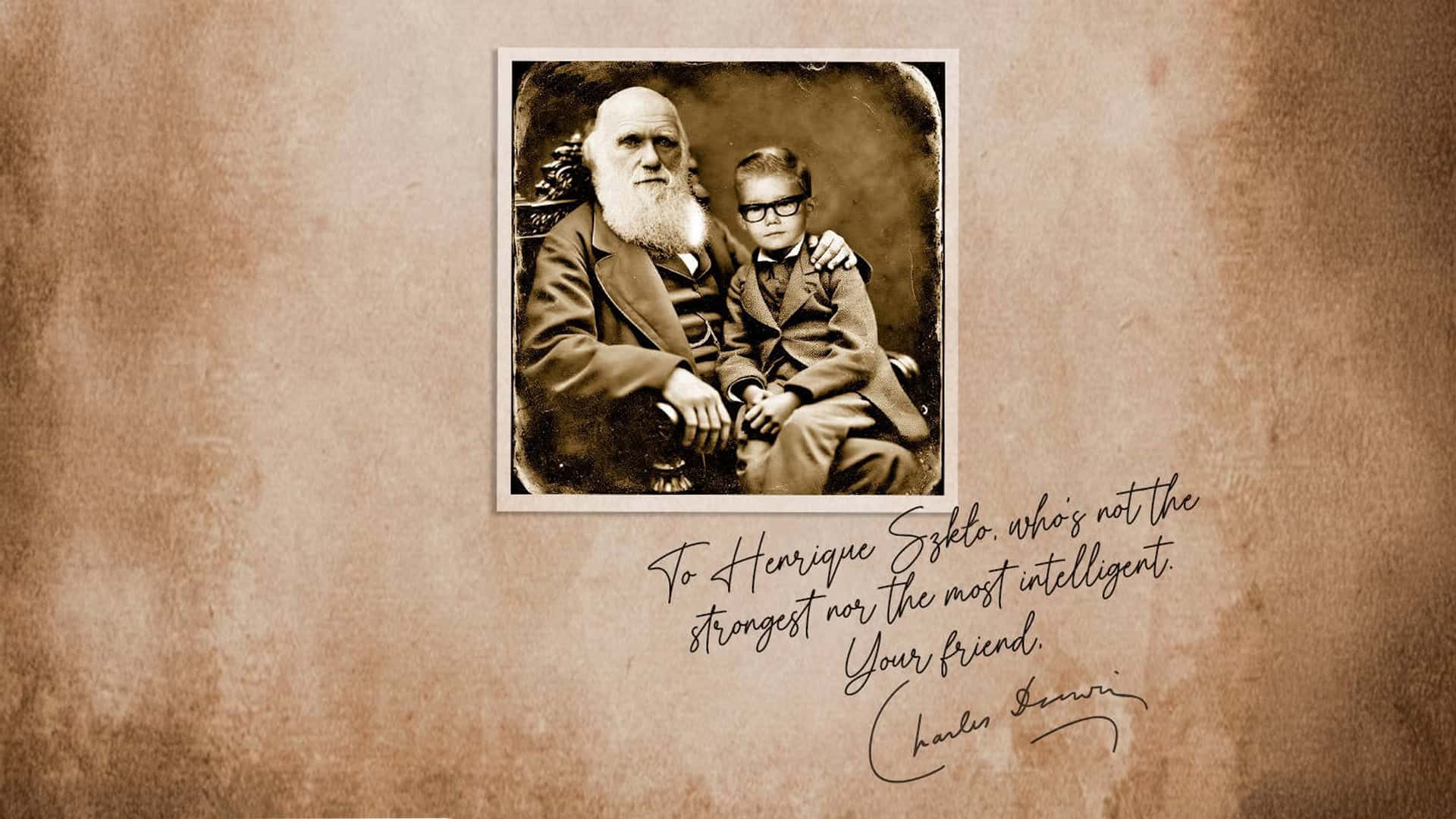

Se tem uma pergunta que me persegue há anos é: como, afinal, eu me defino? Não no sentido existencial — esse, sinceramente, nem vale o esforço. Me refiro ao rótulo profissional. Aquele que deveria estar escrito no meu crachá, na minha carteira de trabalho ou na bio do LinkedIn.

Já troquei minha descrição tantas vezes que quem me acompanha por lá deve achar que sofro de algum surto identitário. No que, convenhamos, não deixam de ter razão. Mas eu não consigo evitar. É uma inquietação crônica. Uma utopia sem ponto final.

Há anos que persigo a palavra cirúrgica, a definição perfeita, a nomenclatura ideal que, além de fiel, ainda faça me sentir confortável ao preencher um cadastro nas Casas Bahia, contar pra minha mãe o que eu faço ou responder, com um sorriso seguro, à clássica pergunta em festa infantil: “E você, trabalha com o quê?”

Aos 62 anos, só tenho uma certeza absoluta na vida: o que eu não sou.

Não sou cientista.

Não sou acadêmico.

Não sou guru.

Tenho cacoetes de especialista, aparência de estudioso e retórica de pesquisador, mas nenhuma destas definições preenche totalmente o espaço meio caótico renascentista que habito. O que me deixa um pouco mais tranquilo é saber que não pertenço, epistemologicamente falando, ao exército de palpiteiros performáticos que infestam o mercado com ideias rasas disfarçadas de genialidade. Mas agora, como em todas as outras vezes, sinto que encontrei a palavra que me define: paracientista.

Fora dos trilhos, mas não fora do rigor

Não, isso não é um título. Nem uma bandeira. É apenas uma tentativa supostamente honesta de dar forma visível a uma trajetória que correu – e corre – por fora dos trilhos tradicionais da produção de conhecimento. Não porque eu despreze esses trilhos. Ao contrário. A educação formal é, para mim, uma das maiores conquistas da humanidade. Ela é essencial, vital e, na maioria das vezes, insubstituível.

Mas, por circunstâncias diversas, escolhas inconscientes, ou talvez por acidentes de percurso, acabei no outro gume da lâmina. E, nesse caminho, uma alternativa se impôs com clareza brutal: ou eu criava meus próprios sistemas de aprendizado, investigação e construção de conhecimento, ou passaria o resto da vida aplaudindo a inteligência alheia. E, convenhamos, essa segunda opção nunca fez meu tipo. Confesso: sou vaidoso intelectualmente. Vaidoso, mas não exibicionista.

Eu estudo o que me atravessa

Convivo incessantemente com essa pergunta que nunca é feita diretamente, mas que paira no subtexto de cada interação, de cada palestra, aula ou texto publicado. É quase possível ouvir o sussurro não verbalizado: “Mas quem é você para dizer isso?”

A resposta é desconcertantemente de tão simples: sou alguém que escolheu não terceirizar o próprio pensamento. Se a academia é um caminho possível e legítimo para a construção do saber, existe outro — mais tortuoso, mais solitário, mais imprevisível —, mas não menos legítimo. Feyerabend já avisava, “o único princípio que não inibe o progresso é: qualquer coisa serve.” (1975). E, no meu caso, o que serviu foi ignorar os limites da cartografia oficial.

Sou, desculpe o palavrão, um autodidata. Eu sei de experiência própria que essa palavra, por algum motivo cultural que mereceria outro artigo, é capaz de transformar rapidamente admiração em desconfiança, respeito em deboche e, às vezes, até em repulsa. É triste. É desagradável. Mas eu entendo. Entendo porque, ironicamente, um dos objetos do meu estudo é justamente este fenômeno comportamental: a dificuldade que as pessoas têm de se descolar do pensamento majoritário, de abrir mão da validação institucional, e se permitirem, consciente ou inconscientemente, refletir de forma honesta e independente. Entendo, mas dói do mesmo jeito.

Bourdieu que o diga. No seu conceito de “campo científico”, o que te credencia não é exatamente o que você sabe, mas quem te autoriza a saber. (O campo científico, 1983).

Na teoria e na prática

O que poucos sabem – e muitos nem fazem questão de saber – é que o meu trabalho é observar, estudar, investigar e construir modelos sobre o comportamento criativo humano. Modelos que não nasceram de especulações vazias, nem de palpites camuflados de insights, muito menos de leituras superficiais de meia dúzia de PDFs. Se há algo que me guia, é aquilo que Thomas Kuhn descreveu: “A ciência normal é, na maior parte do tempo, uma atividade profundamente conservadora.” (1962). E é justamente nas frestas desse conservadorismo que eu opero.

Tudo o que produzi — e sigo produzindo — vem de décadas de observação, estudo obsessivo, experimentação prática e reflexão meticulosa. Meu campo de trabalho é aquele espaço onde cognição, comportamento, criatividade e adaptação se cruzam — não como abstrações acadêmicas, mas como ferramentas vivas, aplicáveis, operacionais.

Encontrando meu lugar

Não quero disputar autoridade. Não me interessa. Também não me interessa demonizar a academia – ela não é minha inimiga. Estou apenas levantando a mão e pedindo a palavra porque nomear é ocupar. Nomear é existir. Fingir que uma trajetória como a minha não exige uma explicitação pública do que ela é — e, sobretudo, do que ela não é — seria covardia disfarçada de humildade.

Paracientista não é quem rejeita a ciência. Não é quem vive na fronteira do exótico, muito menos quem flerta com o misticismo disfarçado de cognição. Paracientista é quem escolhe trabalhar seu conhecimento fora dos protocolos da burocracia acadêmica, mas dentro dos limites inegociáveis do rigor, da lógica, da observação e da construção consistente de modelos sobre a realidade. Ou, como diria Boaventura de Sousa Santos, “precisamos de uma ecologia de saberes.” (Para além do pensamento abissal, 2010). E é exatamente nesse terreno, fora das monoculturas do saber, que eu construí minha morada.

Liberdade, liberdade

Não sou especialista de palco. Não vendo aula de tudo. Não performo erudição nas redes sociais. Não dou opinião sobre o que não estudei. E não participo da gincana de vaidades digitais que hoje se disfarça de produção de conhecimento.

Meu trabalho é específico, delimitado e, talvez exatamente por isso, incrivelmente livre. Investigo como a mente opera para criar, resistir, se proteger e se adaptar. E, a partir disso, desenho sistemas, frameworks e modelos que ajudam pessoas e organizações a entender, mapear e transformar esses comportamentos. E desse trabalho, desse percurso subversivo — mas epistemologicamente legítimo —, nasceu o que hoje chamo de Ecossistema Szkło™: um sistema vivo de ferramentas, práticas e modelos orgânicos para quem, como eu, prefere pensar fora dos roteiros convencionais, mas dentro do pensamento estruturado. É dele que fazem parte, entre outros elementos, a Arquitetura Neurocriativa™, a Engenharia Neurocriativa™, o Pipeline de Ideação Criativa, o Teste Szkło de Potencial Criativo e a Jornada de Despertamento Criativo.

Paracientista da criatividade

Não escrevi estas confissões para convencer ninguém. Talvez para convencer a mim mesmo. Não escrevi para ser aceito. Ou, quem sabe, foi para isso, sim. Ser um paracientista não me poupa de insegurança, não solidifica minha autoestima nem garante resultados. Escrevi certamente porque, entre a arrogância da certeza e o delírio da crença, existe um território onde poucos se arriscam a viver. É lá onde mora o paracientista. Fora dos mapas. Dentro do rigor. À margem dos selos. No centro do pensamento.