16 maio Bauhaus: a criatividade que nasce na escassez

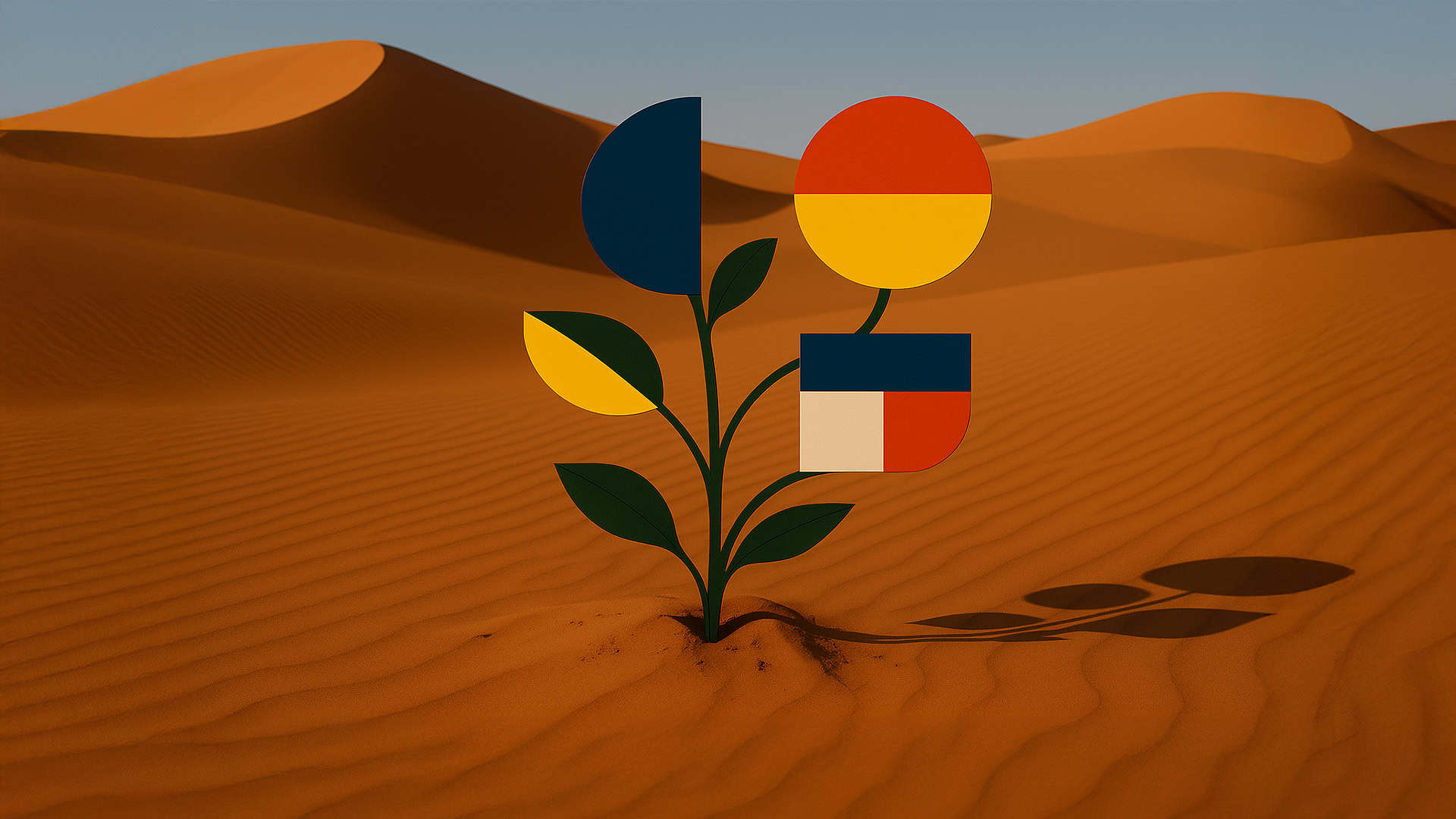

A criatividade autêntica não nasce da liberdade plena. Ela nasce da urgência. Da instabilidade. Do colapso. A Bauhaus, muito antes de virar um logotipo estilizado em almofadas de e-commerce ou uma referência estética de slides corporativos, foi uma tentativa desesperada e monumental de reinvenção cultural em meio a uma crise histórica. E por isso mesmo, continua sendo — um século depois — uma das experiências criativas mais importantes, influentes e inacabadas do mundo moderno.

Um nascimento entre ruínas

1919. A Alemanha vivia um colapso estrutural. A derrota na Primeira Guerra Mundial havia deixado o país mutilado — econômica, política e simbolicamente. O Tratado de Versalhes havia imposto uma culpa oficial ao povo alemão. A hiperinflação corroía o valor da moeda. O exército estava desmobilizado. E o império prussiano dava lugar à jovem, frágil e instável República de Weimar.

Nesse contexto de terra arrasada, Walter Gropius propõe algo impensável: fundar uma escola de arte que não fosse apenas uma escola de arte. Mas uma fusão entre artesanato, arquitetura, indústria e sociedade. Não era um projeto estético. Era um projeto de sobrevivência cultural. Em seu manifesto fundador, Gropius escreve:

“O objetivo final de toda atividade plástica é a construção!”

Ou seja: não bastava criar. Era preciso reconstruir. Mas não com os velhos símbolos. O século XIX havia fracassado. A ordem clássica, a ornamentação decorativa, a separação rígida entre arte e técnica — tudo isso agora parecia cúmplice do desastre civilizacional que a guerra havia exposto. A Bauhaus nasce, portanto, como tentativa de reorganizar os escombros da cultura ocidental.

O limite como origem da linguagem

A escassez, ao contrário do que se costuma temer, não foi um freio à imaginação — foi seu principal propulsor. Sem materiais caros, sem estabilidade institucional, sem tradição pedagógica consolidada, a Bauhaus foi obrigada a criar sua própria linguagem. E o fez de forma estrutural.

Recursos limitados:

A inflação e a recessão tornavam inviável qualquer tipo de arte associada ao luxo, ao excesso ou à elite. Solução? Design racional, funcional, durável. Linhas retas, ausência de ornamento, estrutura modular. O famoso “menos é mais” (que viria com Mies van der Rohe mais tarde) não era uma filosofia zen — era uma exigência prática.

Instituição instável:

A escola mudaria três vezes de cidade (Weimar, Dessau e Berlim), cada uma com novas pressões políticas e sociais. E mesmo diante da perseguição crescente, da censura e do fechamento final pelos nazistas, a Bauhaus seguiu atualizando sua linguagem e adaptando sua forma. Criatividade aqui não era liberdade — era adaptação evolutiva em tempo real.

Ausência de tradição:

A pedagogia da Bauhaus foi inventada em movimento. O Vorkurs (curso introdutório), criado por Johannes Itten, propunha que o aluno desaprendesse antes de aprender: entrar em contato com materiais, explorar contrastes, luz, sombra, textura. Era quase um laboratório de neuroplasticidade precoce — uma prática que só hoje começamos a entender à luz da cognição sensorial.

Criando linguagem, objetos e pensamento

A Bauhaus não criou apenas uma estética. Criou um ecossistema de pensamento aplicado.

- As cadeiras de Marcel Breuer, com estrutura tubular de aço, industrializáveis, empilháveis, leves e resistentes, revolucionaram o mobiliário moderno.

- O Pavilhão de Barcelona, de Mies van der Rohe, com seus planos livres e materiais austeros, sintetizou a ideia de arquitetura como espaço contínuo, fluido e simbólico.

- A tipografia desenvolvida por Herbert Bayer aboliu as letras maiúsculas, priorizando clareza, legibilidade e neutralidade visual.

- A integração entre disciplinas levou à ideia de “obra total” (Gesamtkunstwerk), onde arquitetura, mobiliário, objetos, cores e espaço se tornam uma narrativa única e funcional.

Mais do que formas novas, a Bauhaus introduziu uma ética do projeto: tudo deve ser pensado como solução. E toda solução deve ser bela na sua funcionalidade.

Reconhecimento contemporâneo (ou não)

A herança da Bauhaus foi exaltada e criticada. Ambas as reações são sintoma de sua potência.

Elogios:

O historiador Nikolaus Pevsner afirmou:

“A Bauhaus é o ponto de partida do design moderno. Ela deu forma ao século XX mais do que qualquer outro movimento artístico.”

Bruno Munari, em seus escritos sobre design, via na Bauhaus a gênese da disciplina como método resolutivo:

“Ela tirou o design da cabeça do artista e o colocou na prancheta do engenheiro.”

A escola influenciou diretamente o currículo da New Bauhaus de Chicago (criada por Moholy-Nagy), os programas de design do MIT, o ensino da HfG de Ulm, e indiretamente, todo o campo do design thinking.

Críticas:

Tom Wolfe, no corrosivo From Bauhaus to Our House, zombou do que chamou de “puritanismo geométrico”:

“A classe média foi condenada a viver em laboratórios de vidro e aço, porque um grupo de modernistas alemães decidiu que conforto era decadente.”

Reyner Banham, teórico do brutalismo, alertava para o risco da forma se tornar dogma, e a função se transformar em tirania. A Bauhaus, ao propor a neutralidade, pode ter aberto caminho para um pensamento higienizado demais — onde o ruído, o excesso e o simbólico foram temporariamente desautorizados. Mas toda revolução, ao se institucionalizar, corre esse risco. O fato de suas ideias ainda serem debatidas é evidência de sua vitalidade.

Criatividade sem referência: a potência do desconhecimento

Um aspecto frequentemente ignorado é que os mestres da Bauhaus não tinham um repertório consolidado ao qual recorrer. Eles criaram como quem caminha no escuro: com a urgência de quem precisa descobrir uma linguagem porque nenhuma existente dá conta da realidade.

Não havia disciplinas claras. Não havia bibliografias abundantes. As ciências cognitivas, a ergonomia, o design de interação, a semiótica visual — tudo isso ainda era inexistente ou embrionário. O que hoje chamamos de fundamentos do design foram criados a partir de um copo meio vazio. Esse vazio de referência, paradoxalmente, foi o terreno fértil da originalidade.

E aqui se abre uma crítica ao nosso tempo: a superabundância de referências, teorias, tutoriais, cursos e benchmarks, embora potencialmente enriquecedora, produz um efeito colateral silencioso — a autocensura cognitiva.

Somos tão expostos ao que já foi feito, ao que foi premiado, ao que é “correto”, que nosso impulso criativo se curva, mesmo que inconscientemente, a um sistema de validação externa. A liberdade é muito mais assustadora que a sujeição. Por isso preferimos estar confortáveis do que certos. Como inovar se tudo já tem nome, manual e tutorial?

O que a Bauhaus nos lembra é que a ignorância — quando combinada com inquietação e método — pode ser altamente produtiva. Criar sem saber exatamente como ou por quê é, muitas vezes, a única forma de criar algo realmente novo.

Por que ainda não superamos a Bauhaus

Porque sua pergunta central permanece aberta:

Como projetar o novo quando o antigo já não serve — e o novo ainda não tem nome?

A crise climática, a precarização do trabalho, o colapso educacional, a explosão tecnológica e a instabilidade política do século XXI têm, de forma inquietante, muitos paralelos com o cenário da Alemanha de 1919. E novamente estamos diante da necessidade de repensar o mundo material e simbólico que habitamos.

A Bauhaus é lembrada porque ainda é necessária. Sua lógica aparece nas startups que fundem design e tecnologia, nos makers que imprimem próteses em 3D, nos programas que tentam integrar arte e ciência na educação, e na insistência de que estética e ética não devem ser separadas.

A escassez como projeto de futuro

O maior erro que cometemos ao pensar em criatividade é associá-la a abundância. A Bauhaus nos ensinou o oposto: que a escassez — quando enfrentada com método, coragem e articulação — pode gerar sistemas inteiros de pensamento e prática.

Criar com limites não é um desafio. É a definição de criatividade.

A liberdade criativa não é ausência de restrições. É a capacidade de transformar restrições em linguagem, linguagem em projeto, e projeto em forma de vida.